Nicht jeder schied freiwillig aus dem Amt

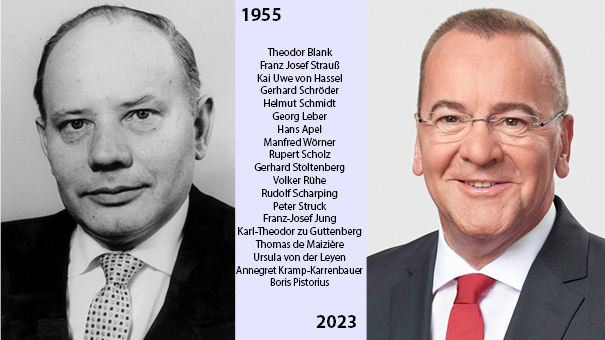

Seit Aufstellung der Bundeswehr ist Boris Pistorius der 20. Verteidigungsminister. Am 19. Januar erhielt er die Ernennungsurkunde durch Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier.

„Der Bundesminister für Verteidigung hat die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte“, so legt es das Grundgesetz (GG) im Artikel 65a fest. In der Kurzform ist oft vom IBUK die Rede.

Mit der Befehls- und Kommandogewalt, hat der Vereidigungsminister den Oberbefehl über die Bundeswehr. Die Rechtsgebung auf dem Gebiet des Wehrwesens regelt sich nach den allgemeinen Verfassungsbestimmungen. Als Regierungsmitglied ist er dem Bundestag verantwortlich. Zudem ist er ständiges Mitglied im Bundessicherheitsrat, einem Kabinettsausschuss der Bundesregierung. Dieser ist zuständig für grundlegende sicherheitspolitische Entscheidungen. Der Bundessicherheitsrat ist nicht mit einem Nationalen Sicherheitsrat zu verwechseln, den es in Deutschland nicht gibt. Bestrebungen einen Nationalen Sicherheitsrat zu installieren sind aber vorhanden.

In einem Verteidigungsfall gäbe es eine Änderung. Hierzu heißt es im GG Artikel 115b: „Mit der Verkündigung des Verteidigungsfalles geht die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte auf den Bundeskanzler über“,

Am 7. Juni 1955 wurde Theodor Blank der erste Bundesminister für Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland. Ihn hatte Bundeskanzler Konrad Adenauer mit dem Aufbau der neuen Streitkräfte betraut. Der Ernennung ging eine fünfjährige Vorbereitungstätigkeit voraus. Schon am 26. Oktober 1950 wurde er zum „Beauftragten des Bundeskanzlers für die mit der Vermehrung der alliierten Truppen zusammenhängenden Fragen“ berufen. Die sich daraus im Laufe der Jahre entwickelnde „Dienststelle Blank“, so die inoffizielle Bezeichnung der Behörde, wurde dann am 7. Juni 1955 zum Bundesministerium für Verteidigung umbenannt.

Blank war es, der dann am 12. November 1955, dem 200. Geburtstag des preußischen Heeresreformers Generalleutnant Gerhard von Scharnhorst, den ersten 100 Soldaten der neuen Bundeswehr, ihre Ernennungsurkunden in der Kraftfahrzeughalle der Bonner Ermekeilkasere aushändigte. Nachdem sich herausstellte, dass Blank den kommenden Anforderungen gesundheitlich nicht standhalten würde, Adenauer aber an den Zusagen gegenüber den Alliierten festhalten wollte, wurde er im Zuge einer Kabinettsumbildung am 16. Oktober 1956 durch Franz-Josef Strauß ersetzt.

Der Bayer Strauß, Artillerist in der Wehrmacht, handelte beim Aufbau der neuen Streitkräfte nach dem Prinzip „Nicht kleckern, sondern klotzen“. Er erkannte aber schnell, dass die bisherigen Aufstellungspläne nicht zu verwirklichen waren. Einige „Affären“ begleiteten seine Amtszeit, deren Ende bildete die als „Spiegel- Affäre“ in die Geschichte der Bundesrepublik eingegangene Staatskrise. Am 20. November 1962 trat er als Verteidigungsminister zurück.

Nach dem temperamentvollen Bayern entschied sich Bundeskanzler Adenauer für einen Mann aus dem Norden, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Kai Uwe von Hassel. Die Frage des Proporzes zwischen Katholiken und Protestanten dürfte bei der Wahl eine Rolle gespielt haben. Er war einer der Stellvertreter des CDU-Vorsitzenden Adenauer. Am 9. Januar 1963 wurde er Verteidigungsminister und bezog den „Schleudersitz“ auf der Bonner Hardthöhe. Im Laufe der Zeit mehrten sich die Starfighter-Abstürze, deren Folge u.a. die Ablösung des Luftwaffeninspekteurs war. Der sogenannte „Gewerkschaftserlass“, unterschrieben vom Minister, ohne Wissen des Generalinspekteurs führte zum Zerwürfnis zwischen beiden und Verabschiedung von General Heinz Trettner. Der erste Traditionserlass, inzwischen mehrmals geändert, trägt von Hassels Unterschrift. Als am 1. Dezember 1966 in Bonn die Große Koalition gebildet wurde, musste von Hassel das Verteidigungsministerium abgeben und wurde Vertriebenenminister. 1970 holte ihn die Starfighter-Krise noch einmal ein. Sein Sohn Jochen stürzte tödlich mit dem Flugzeug ab.

Nach Kai Uwe von Hassel zog Gerhard Schröder auf die Hardthöhe. während dessen Amtszeit das erste „Weissbuch 1969 zur Verteidigungspolitik der Bundesregierung“ herauskam. Seine Begründung: „Die Regierungspolitik in allen für unseren Staat wichtigen Fragen muß zu jeder Zeit klar und verständlich sein. deshalb erläutert die Bundesregierung ihre Haltung zu wichtigen Fragen in Regierungserklärungen und Dokumenten“. Die Einführung einer neuen Laufbahn für Fachdienstoffiziere,um Spezialisten eine Karriere zu bieten, fiel in seine Amtszeit.

„Gestern habe ich das Amt des Bundesministers der Verteidigung […] Ich werde meinen Auftrag getreu den Befehlen des Grundgesetzes erfüllen“, so beginnt der Tagesbefehl von Helmut Schmidt von 23. Oktober 1969. Mit dem Nachfolger von Schröder wurde erstmals ein Sozialdemokrat Verteidigungsminister. Nach einer „Phase der Bestandsaufnahme“ erscheint 1970 wieder ein Weißbuch. Die Einrichtung der Bundeswehruniversitäten in Hamburg, die seinen Namen trägt, und in München wurden von ihm initiiert.

Nach einer Regierungsumbildung übernimmt der Gewerkschafter Helmut Leber am 7. Juli 1972 das Verteidigungsministerium. Er setzte die begonnenen Reformen fort, stärkte die Stellung der Bundeswehr in der Atlantischen Allianz und hielt an der nuklearen Abschreckungsstrategie fest. In der eigenen Partei fand nicht alles Gefallen und so wurde ihm vorgeworfen, er denke zuerst als Wehrminister und dann erst als Sozialdemokrat. Die Truppe gab ihm bald den Namen „Soldatenvater“. Anfang 1978 wurde eine ungesetzliche Abhöraffäre seiner Sekretärin durch den Militärischen Abschirmdienstes bekannt, über die er nicht informiert war. Er übernahm die politische Verantwortung und trat am 16. Februar 1978 zurück

Mit Hans Apel nahm der zweite Hamburger am 17. Februar auf dem Chefsessel im Ministerbüro Platz. Das bedeute einen Generationswechsel. Als Angehöriger der „weißen Jahrgänge“, die nicht zum Wehrdienst einberufen worden waren und bekennender Protestant, hatte er noch 1975 erklärt kein Verhältnis zu Militär und Bewaffnung zu haben. Nun war er Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt. Das Verhältnis zum Generalinspekteur, dem Luftwaffengeneral Harald Wust war nicht spanungsfrei und führte Ende November zum Rücktritt „wegen mangelnder Zusammenarbeit mit dem Minister“. Nach dem Zerfall er sozial-liberalen Koalition im September 1982 endete auch Apel Amtszeit als Verteidigungsminister.

Mit Beginn der Regierungszeit von Helmut Kohl im Herbst 1982 übernimmt der in Sicherheits- und Militärfragen erfahrene Hobbyflieger Manfred Wörner auf dem „Schleudersitz“ Platz. Als überzeugter „Atlantiker“ plädiert er immer wieder für eine intensive Partnerschaft mit den USA, ohne die Kooperation mit Frankreich zu vernachlässigen. Die sogenannte „Kießling“ Affäre bringt ihn in erhebliche Turbulenzen. Der Kanzler hält zu ihm und im Mai 1988 wird er als bisher einziger Deutscher Generalsekretär der NATO in Brüssel.

Als Nachfolger zieht der Berliner Rechtsprofessor Rupert Scholz als Verteidigungsminister ins Kabinett ein. In dem knappen Jahr seiner Amtszeit zeichnet sich das Ende des Kalten Krieges ab. Als erster deutscher westdeutscher Verteidigungsminister macht er einen Besuch in Moskau

Im April bildet Helmut Kohl das Kabinett um. Der bisherige Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg übernimmt am 21. April 1989 das Verteidigungsministerium. Der Fall der Mauer, das Ende der DDR, die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 mit der Auflösung der Nationalen Volksarmee bzw. Übernahme deren Angehörigen in die Bundeswehr fallen in seine Amtszeit. Sie hat zu dieser Zeit eine Gesamtstärke von über einer halben Million Soldaten. „Formal stolpert Stoltenberg über die Lieferung von Panzern an die Türkei, mit der ein Beschluss des Haushaltsausschusses übergangen wurde“, schreibt der Korrespondent einer Tageszeitung. Am 31. März 1992 tritt er zurück.

Als nunmehr elfter Verteidigungsminister und dritter Hamburger zieht Volker Rühe am 1. April auf die Hardthöhe. Die Wiedervereinigung liegt gerade eineinhalb Jahre zurück. Der Abbau der Bundeswehr auf 340.000 Man, das Zusammenwachsen zur Armee der Einheit, die Streitkräftereform, die Ost-Erweiterung der NATO, die neuen Aufgaben des Atlantischen Bündnisses bei der Durchsetzung des UN-Flugverbotes über Bosnien-Herzegowina, der Blauhelm-Einsatz in Somalia (Mai 1993-Februar 1994) und die Kooperationsabkommen mit den Staaten des ehemaligen Ostblocks, fallen in die ersten Jahre seiner Amtszeit. Im August 1995 kommt es zum ersten Kampfeinsatz von Bundeswehrflugzeugen im ehemaligen Jugoslawien. Mit dem Regierungswechsel im Herbst 1998 endet seine Dienstzeit.

Am 27. Oktober wird Rudolf Scharping als erster sozialdemokratischer Verteidigungsminister im vereinigten Deutschland vereidigt. Eine seiner ersten Maßnahmen ist die Einleitung einer umfassenden Bestandsaufnahme im Verteidigungsministerium. Am 3. Mai 1999 wird sie mit dem Titel: „Die Bundeswehr an der Schwelle zum 21. Jahrhundert“ veröffentlicht. Sie dient der Kommission „Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr“ für ihre Bewertung und Empfehlungen als Grundlage. Unter Vorsitz des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, legt diese ihren Bericht am 23. Mai 2000 vor. Parallel dazu erarbeitete der Generalinspekteur der Bundeswehr einen Bericht mit dem Titel „Eckwerte für die konzeptionelle und planerische Weiterentwicklung der Streitkräfte“, der am gleichen Tag dem Verteidigungsminister übergeben wird. Im Verhältnis zwischen der politischen und der militärischen Führung verhärten sich die Fronten und führen zur Versetzung des Generalinspekteurs in den Ruhestand. Die durch eine Grundgesetzänderung ermöglichte Einführung des Dienstes für Frauen auch an der Waffe fällt in seine Amtszeit. Vorwürfe wegen unberechtigter Nutzung der Flugbereitschaft, angeblichen Geheimnisverrat bei einer Pressekonferenz in Skopje und Annahme von Honoraren einer PR-Agentur bringen Spekulationen über eine Ablösung in Umlauf. Am 19. Juli 2002 erhält er die Entlassungsurkunde.

Am gleichen Tag wird Peter Struck, Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag Nachfolger und zieht in den Bendler-Block am Reichpietschufer ein. Die Ernennung hat ihn überrascht. Bundeskanzler Gerhard Schröder traute dem parlamentarisch erfahrenen „Parteisoldat“ Struck die Aufgabe zu. In Erinnerung wird seine am 4. Dezember 2002 im Deutschen Bundestag getroffene Aussage: „Die Sicherheit Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt“ bleiben. Nach gut drei Jahren folgt der Regierungswechsel und so endete sein Dienst am 22. November 2005.

Als Nachfolger zieht ein ehemaliger Flusspionier, Franz-Josef Jung, in den Bendler-Block ein. Der Hesse hat in Lahnstein Grundwehrdienst geleistet und macht seinen ersten Truppenbesuch auch dort. Die „FluPis“ gab es nicht mehr, er besucht das Führungsunterstützungsbataillon 283. Das am Dienstsitz des Ministeriums errichtete Ehrenmal der Bundeswehr, als Gedenkort für die im Dienst der Bundesrepublik Deutschland gefallenen Soldaten, ist maßgeblich ihm zu verdanken.

Am 28. Oktober 2009 löst ihn Karl-Theodor zu Guttenberg als Verteidigungsminister ab. Nach Beendigung des Grundwehrdienstes beim Gebirgsjägerbataillon 233 in Mittenwald schied er als Unteroffizier der Reserve aus. Mit 37 Jahren ist er der jüngste Minister im Verteidigungsressort und seine Partei setzt große Hoffnungen auf ihn. Sie platzen alle wie eine Seifenblasse. Deutschland 15. Verteidigungsminister werden Plagiate bei seiner Doktorarbeit nachgewiesen. Kanzlerin Merkel trennt sich am 3. März 2011 von ihm, den viele schon als ihren Nachfolger gesehen haben. In seine Amtszeit fällt die Aussetzung der Wehrpflicht. Der Minister war einer der maßgebenden Befürworter für diese Entscheidung. Die ersten Wehrpflichtigen hatten am 1. April 1957 ihren Dienst angetreten.

Nun zieht der bisherige Innenminister Thomas de Maizière in den Bendler-Block ein. Bundespräsident Christian Wulff überreicht ihm am 3. März 2011 die Ernennungsurkunde. Der 57-jährige Reserveoffizier diente beim Panzergrenadierbataillon 142 in Koblenz. Sein Vater Ulrich de Maizière war von 1966 bis 1972 Generalinspekteur der Bundeswehr. Ein Cousin, Lothar de Maizière, erster demokratisch gewählter und letzter Ministerpräsident der DDR. Am 17. Dezember 2013 endet seine Amtszeit als Minister. Beim 60-jährigen Jubiläum der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, in der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin, hielt er die Festrede.

Nun beziehen drei Frauen die Diensträume. Als erste Verteidigungsministerin übernimmt Ursula von der Leyen am 17. Dezember die Befehls- und Kommandogewalt. Das Verhältnis zwischen ihr und der Truppe, der sie Haltungsproblem vorhielt blieb angespannt. Einiges war unter ihrer Führung aus dem Ruder gelaufen, so die Instandsetzung des Segelschulschiffs „Gorch Fock“. Bis zum 17. Juli 2019 ist sie Ministerin, seit dem 1. Dezember Präsidentin der Europäischen Kommission in Brüssel.

Überraschend folgt ihr die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik war sie bisher nicht befasst. Spekulationen, das schon einmal ein Verteidigungsminister, Helmut Schmid, Bundeskanzler wurde, verbreiten sich in den Medien. Nach der Bundestagswahl am 26. September 2021 gibt es eine neue Regierungskoalition. Im November einigen sich SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP auf einen Koalitionsvertrag. Bis zur Regierungsbildung am 8. Dezember 2022 ist die Ministerin noch amtierend im Amt.

In der neuen Regierung besetzt Bundeskanzler Olaf Scholz das Verteidigungsministerium mit Christine Lambrecht, sie wechselt vom Justiz- und Verbraucherschutzministerium an die Spree. Verschiedene Affären veranlassen sie am 16. Januar ihren Rücktritt zu erklären.

Die Entscheidung für einen Nachfolger muss schnell fallen. Das geschieht auch und schon am 19. Januar. Um acht Uhr wird Boris Pistorius, bisher Innenminister in Niedersachen, durch den Bundespräsidenten zum „Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt“ ernannt. Als Wehrpflichtiger hat er bei der Flugabwehrtruppe, die mit dem Gepard ausgestattet war, im Standort Achim gedient.

Insgesamt haben 17 Männer und drei Frauen, davon waren 11 Angehörige der CDU, 7 der SPD und zwei der CSU die Verantwortung für das Verteidigungsressort getragen. Auffallend ist, dass die FDP, obwohl öfters mit in der Regierung, bisher niemals den „IBUK“ stellte.

Bisherige Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland

1. Theodor Blank, (CDU), 1955/1956

2. Franz Josef Strauß, (CSU), 1956-1963

3. Kai Uwe von Hassel, (CDU), 1963-1966

4. Gerhard Schröder, (CDU), 1966-1969

5. Helmut Schmidt, (SPD), 1969-1972

6. Georg Leber, (SPD), 1972-1978

7. Hans Apel, (SPD),1978-1982

8. Manfred Wörner, (CDU), 1982-1988

9. Rupert Scholz, (CDU), 1988-1989

10. Gerhard Stoltenberg, (CDU), 1989-1992

11. Volker Rühe, (CDU), 1992-1998

12. Rudolf Scharping, (SPD), 1998-2002

13. Peter Struck, (SPD), 2002-2005

14. Franz-Josef Jung, (CDU), 2005-2009

15. Karl-Theodor zu Guttenberg, CSU, 2009-2011

16. Thomas de Maizière, (CDU), 2011-2013

17. Ursula von der Leyen, (CDU), 2013-2019

18. Annegret Kramp-Karrenbauer, (CDU), 2019-2021

19. Christine Lambrecht (SPD), 2021-2023

20. Boris Pistorius (SPD), 2023